2021-07-16 12:26

为达到企业融资目的,2013年4月,山东滕州人刘近岭与许建军等人虚构煤炭贸易,致张家港市一家受害企业造成直接损失近2000万元。

在发现被骗后,受害企业张家港保税区日华贸易有限公司(下简称:日华公司)在2013年12月6向当地警方报案。

随后,张家港市公安局在2014年1月24日立案侦查。不过,案件一直被拖到两年后的2016年7月,警方才将涉案人员许建军、刘近岭两人采取强制措施。

尚法新闻采访核实,许建军在退还了300万元赃款后被取保候审,后来就不了了之。刘近岭则在2017年5月10日被张家港市人民检察院指控认定涉嫌合同诈骗罪提起公诉。

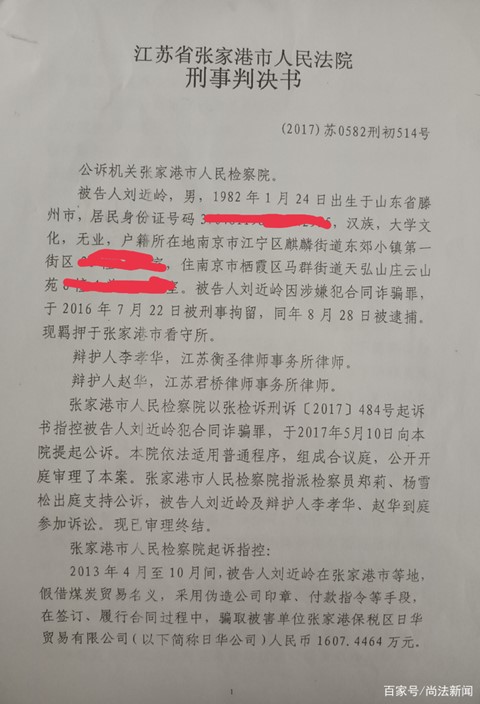

2018年6月26日,刘近岭被张家港市人民法院判处有期徒刑12年10个月,并处罚金50万元,要求责令退赔被害单位日华公司1220万元赃款,而暂存张家港市公安局的300万元赃款予以发还被害单位日华公司。

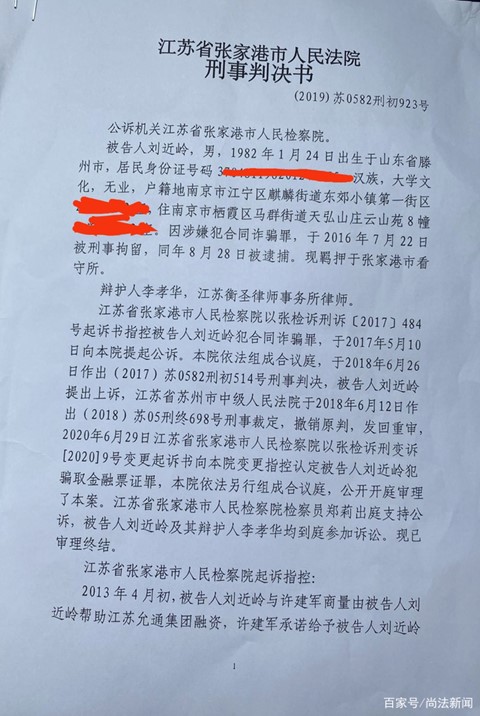

随后,刘近岭不服提起上诉,该案在2019年6月被苏州市中级人民法院以“认定事实不清、证据不足”为由撤销原判发回重审。一年后,张家港市人民检察院变更罪名为“骗取金融票据罪”重新起诉,但起诉书内容对刘近岭涉嫌合同诈骗犯罪事实只字未提。

2020年7月21日,张家港市人民法院依此改判刘近岭犯骗取金融票据罪,被判处有期徒刑4年。

面对同一事实和不同的结果,原本由被害企业日华公司因去控告才被立案侦查的“合同诈骗案件”,经过长达8年的折腾,最后的判决居然与合同诈骗彻底无关。

而被同一法院认定事实清楚、证据确凿的合同诈骗案,也在重审一审之中被无形“消失”。甚至被多年扣押在张家港市公安局的300万元“赃款”,被害单位日华公司也只能望洋兴叹,使其陷入了一种司法救济无门的尴尬境地。

图为张家港市人民法院

300万元“赃款”躺在公安账上多年索要无果

2013年4月初,刘近岭与许建军商量由刘近岭为江苏允通集团有限公司融资。刘近岭假借煤炭贸易名义,骗取日华公司实际控制人张德明的信任后,双方签订《公司承包经营合同》。

图为张家港市人民法院原一审判决书

此后,刘近岭通过虚构煤炭贸易的方法骗日华公司为其向银行申请了 2700 万元额度的不可撤销、不可转让信用证用于煤炭贸易。

刘近岭、许建军又通过伪造公司印章、委托支付指令等手段,将信用证议付来的钱款转移至其和许建军控制的公司名下。随后,二人又将违法所得转移。

在银行信用证到期时,刘近岭及许建军因无力偿还钱款,二人又联合起来多次以未收到货款为由拖延还款,并出具虚假《提前还款申请》欺骗日华公司,使得日华公司向银行偿还被其二人所用的欠款,为此造成日华公司直接损失1786万元。

日华公司实际控制人张德明告诉记者,他发现被骗后,2013年12月6日向张家港市公安局经侦大队报案。但案件一直被拖到2016年7月11日才对刘近岭、许建军上网缉捕。张家港市公安局为其从太原源益生公司及其法定代表人张某处追回85万元,许建军退赃的300万元,由张家港市公安局予以暂存扣押。

2020年8月,日华公司代理律师曾致函张家港市公安局,要求其将已扣押的凯润公司退赃的300万元返还给受害企业日华公司,该局未作出任何回应。

无奈之下,日华公司又在今年全国政法系统整顿教育期间,向政法队伍教育整顿中央第六督导(江苏)组反映问题。

2021年5月28日,自称张家港市公安局教育整顿专班的工作人员给日华公司回短信称:现就你此前举报我局经侦大队不履行法院判决,拒绝将扣押钱款依法发还日华有限公司一事,向你做核查答复:

“经查,我局当初扣押的许建军以凯润贸易公司退出的300万款项是基于许建军伙同刘近岭涉嫌合同诈骗案的赃款,后张家港市人民检察院变更起诉,指控刘近岭涉嫌骗取金融票证罪,法院也依此罪进行了生效判决,判决书中认为受害单位为银行,而非日华公司,只是信用证到期后日华公司代刘近岭归还了信用证项下的款项,且法院认为受害单位银行的损失已挽回。”

“据此,刘近岭犯骗取金融票证罪骗取银行资金,然后借贷给许建军的公司,许建军退出的300万元系从刘近岭处融资取得,日华公司代刘近岭归还银行的款项系日华公司与刘近岭之间的民事行为,应通过民事途径向刘近岭追偿。”

对于上述回复,日华公司实控人张德明并不认可。他告诉记者,上述回复明显有误,刘近岭从银行骗取日华公司信用证项下的资金不还,日华公司是被银行强行扣划款的,不存在日华公司代刘近岭还银行款一说。

尚法新闻了解到,根据《刑法》第64条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或责令退赔;追缴的赃款,属于被害人的合法财产,应当及时返还。

6月7日,对于上述张家港市公安局多年扣押赃款不及时退给受害人,以及要求受害人以民事途径向刘近岭追偿是否符合法律规定等方面的说法,记者来到张家港市公安局联系采访事宜。在该局传达室,一名负责接待媒体采访的负责人在电话里仅以“记者采访需要上级部门同意”为由婉拒了采访,记者要求其提供单位对外的传真号码也未肯告知。

合同诈骗罪在重审一审中被无故“消失”

2017年5月10日,张家港市人民检察院指控认定被告人刘近岭犯合同诈骗罪,向张家港市人民法院提起公诉。

张家港市人民法院经审理,于2018年6月26日作出(2017)苏0582刑初514号《刑事判决书》认定,被告人刘近岭主观上持有使日华公司失去对财务的控制而由自己非法支配获取非法利益的不法心理状态,存在“以非法占有为目的”的主观故意,客观上存在签订、履行相关《承包经营合同》,虚构煤炭交易事实,伪造印章、提供虚假委托付款等手段骗取日华公司资金,日华公司资金损失与被告人的行为存在因果关系,符合合同诈骗罪的构成要件。

法院作出判决:一、被告人刘近岭犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十二年十个月,并处罚金人民币五十万元;二、暂存于张家港市公安局的由江苏凯润贸易有限公司退出的赃款人民币300万元,予以发还被害单位张家港保税区日华贸易有限公司;三、责令被告人刘近岭退赔给被害单位张家港保税区日华贸易有限公司尚未追缴的赃款人民币1222.4464万元。

图为张家港市人民法院作出的重审一审判决书

后因被告人刘近岭不服,上诉至苏州市中级人民法院,该院于2019年6月12日作出刑事裁定,裁定:一、撤销张家港市人民法院(2017)苏0582刑初514号刑事判决;二、发回张家港市人民法院重新审判。

同年7月21日张家港市法院依诉作出(2019)苏0582刑初923号刑事判决,判决:一、被告人刘近岭犯骗取金融票证罪,判处有期徒刑四年(2016年7月22至2020年7月21日),并处罚金人民币二万元;二、公安机关扣押的款项,由公安机关依法处理。

张德明认为,这都是被告人刘近岭的“同案犯”许建军出面找关系运作的结果。他说,如此公诉与判决,控辩双方当然皆大欢喜,唯有因诈骗受害的日华公司的合法诉求彻底被遗忘,被告刘近岭即判即放,也当然不用上诉,结果一审判决即生效。

“在被告人刘近岭提出上诉后,法院什么时候作出发回重审裁定和重审一审作出判决等情况,我们一概不知,主审法官钱璐曾说我们不是受害者,因此不用告知,但刘近岭在未被采取强制措施前多份询问笔录里,均承认许建军是背后主使者,主要公章和资料都系其伪造。”张德明告诉记者。

尚法新闻采访发现,2020年6月29日,张家港市人民检察院变更指控罪名,只认定刘近岭犯骗取金融票证罪,将其原先指控认定的涉嫌合同诈骗事实从整个案件中“删除”。而在原审判决书中,一共罗列出经法庭质证的38份证据材料,并未见曾与刘近岭一同被刑事拘留后取保候审出来的许建军所作出的询问笔录等证据材料。

日华公司的代理律师指出,刘近岭主观上具有非法占有日华公司财物的目的,所实施的虚构煤炭贸易、伪造印章、提供虚假委托付款指令等诸多违法犯罪行为的根本目的就是为了骗取日华公司资金,而不是单纯的为了骗取信用证而骗取信用证。换言之,刘近岭骗取银行信用证的行为只是合同诈骗的手段,而不是最终目的,本案应当以合同诈骗罪追究刘近岭刑事责任。

该律师认为,根据我国刑事诉讼法及《人民检察院办理起诉案件质量标准(试行)》的要求,刑事案件起诉应当达到指控犯罪事实清楚,证据确实、充分,适用法律正确等标准。但是本案中张家港市人民检察院枉顾案件事实和证据,在案件事实如此清晰明了的情况下滥用权力,错误适用法律,径自变更起诉罪名,使得起诉事实不清、使用法律错误,放纵了犯罪分子,损害了被害人的合法权益。

该律师还表示,如前所述,刘近岭应当以合同诈骗罪追究刑事责任,在公诉机关起诉罪名明显不当的情况下,张家港市人民法院未能依法公正判决。

日华公司代理律师表示,根据最高人民法院司法解释第176条第(二)项 “起诉指控的事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名与人民法院审理认定的罪名不一致的,应当作出有罪判决。”的规定,本案从张家港市人民法院前后两份判决书所认定事实来看,法院经过审理已经认定刘近岭与许建军、王恒学勾结,通过虚构煤炭贸易事实、伪造虚假材料的方式非法占有日华公司资金的事实,但是张家港市人民法院在发现公诉机关指控罪名明显不当的情况下,并未依照所查明的事实适用正确的法律追究被告人的刑事责任。

对于上述疑被“漏罪”的说法,6月7日,尚法新闻记者致电张家港市人民检察院联系采访事宜。该院办公室一名负责人回应称,他们已经收到了日华公司向政法队伍教育整顿督导组反映的材料,目前正在进行核查,不便接受媒体采访。

法学专家认定构成牵连犯法院应择一重罪处罚

尚法新闻采访核实,据案卷证据证实,刘近岭在签订、履行合同过程中,多次使用欺骗手段,骗取日华公司财物。而合同书及情况说明上分别加盖的山西冶金物质投资有限公司等公司印章,以及委托付款指令上加盖的日华公司印章均系虚假印章。

事实上,刘近岭、许建军通过私刻印章,骗取日华公司的信任,使得日华公司在违背真实意思的情况下出具了货物收据,并通过山西冶金公司向银行议付了日华公司申请开立的信用证项下资金2700万元,使得日华公司遭受惨重损失。此后,刘近岭、许建军、王恒学再次通过欺骗手段将议付资金予以转移,因此刘近岭在签订、履行合同过程中有虚构实施、伪造印证等违法手段,骗取了日华公司资金的行为。

对此,2020年12月15日,由国家法官学院教授、中国人民大学刑事法专业教授、北京师范大学刑法学教授、博士导师等三位法学专家对本案作出的《法律专家论证意见》认为,刘近岭主观上具有非法占有日华公司财物的目的,客观上实施了虚构事实、伪造印章、提供虚假委托付款指令等行为,骗取日华公司资金,涉嫌构成合同诈骗罪,刘近岭骗取银行信用证的行为属于实施合同诈骗的手段行为,与其骗取日华公司资金的行为之间形成手段与目的的牵连关系,构成牵连犯,应择一重罪处罚。

法律专家意见指出,所谓合同诈骗罪,根据《刑法》第224条规定,系指以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,使用欺骗手段,骗取当事人财 物,数额较大的行为。所谓骗取金融票证罪,根据《刑法》第175条规定,系指自然人或单位以欺骗手段取得银行或其他金融机构信用证,给银行或其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。

具体到本案,专家们一致认为,刘近岭的额手段行为和目的行为,分别触犯了骗取金融票据罪和合同诈骗罪属于牵连犯,依法择一重罪处罚。 根据《刑法》规定,合同诈骗罪刑期为三年以上十年以下,最高可判处十年以上至无期徒刑,而骗取金融票据罪的刑期为三年以下有期徒刑,因此,应以合同诈骗罪对被告人定罪处罚。

专家意见强调,刘近岭骗取银行信用证的行为虽然也可以构成骗取金融票证罪,但该行为只是实施合同诈骗罪的手段行为。综合全案事实可以看出,骗取银行信用证并非其目的,只是实施合同诈骗罪的手段行为,非法获取日华公司的钱款才是最终目的。根据上述江苏省张家港市人民法院(2019)苏0582刑初923号《刑事判决书》认定:被告人刘近岭先与许建军商量帮助融资,许建军承诺给予刘近岭好处,后被告人刘近岭虚构介绍开展煤炭贸易事由,通过不知情的日华公司向建行张家港港城支行申请开立国内信用证,后又通过伪造印章等方式套取该信用证项下资金,刘近岭及资金使用人无力偿还,导致日华公司向张家港港城支行归还了上述欠款。

因此,已经足以证明刘近岭的主观目的是非法占有日华公司的财产,而骗取银行信用证只是非法占有日华公司财产的手段行为,对该行为应当综合全案的事实予以评价。故刘近岭的目的行为与手段行为之间形成牵连关系,构成牵连犯。

构成牵连犯应当具备以下三个条件:其一, 数罪必须出于一个犯罪目的。其二,必须实施了两个以上独立的犯罪行为。其三,数个犯罪行为有牵连关系。所谓牵连关系,根据刑法理论,应当从主观和客观两个方面考察,即主观上具有牵连的意思,客观上具有通常的方法和结果的关系。

专家意见指出,刘近岭骗取银行信用证的行为,最终仍是为取得信用证下款项所实施的,其主观意图是通过骗取银行信用证的方式取得该信用证下款项,客观上表现为以骗取信用证为取得财物的手段。因此,刘近岭骗取财物的行为与骗取信用证的行为之间形成了牵连关系,构成牵连犯。

综上,专家一致认为,本案被告刘近岭的行为构成骗取金融票据罪与合同诈骗罪的牵连犯,根据牵连犯的处罚原则,应择一重罪处罚。应以合同诈骗罪对被告人定罪处罚。

对于上述说法,尚法新闻致电张家港市人民法院联系采访事宜。该案主审法官钱璐在电话里向记者回应称,因该案是发回重审案件,其个人不便对外接受媒体采访。该院审监办一名负责人在电话里则称,她向法院领导汇报后联系记者,但截至发稿,其一直未向记者回复。

6月16日,尚法新闻致电许建军采访求证。许建军称,他该说的都已经向办案机关说清楚了,询问笔录也都在办案机关案卷里,希望记者向法院、检察院和公安机关采访核实,“也没有其它需向媒体说明的”。

“日华公司早就倒闭了,当初在2013年12月报案后,案件停滞不前,而张家港市公安局经侦大队的郭正华建议我要用两条腿走路,因此从2014年开始,我就起诉山西冶金物质公司要求返还我们公司被骗的款项,但法院判我败诉,因没钱交20多万元的诉讼费,故被法院判列为失信人,限制高消费名单。现在想想,办案的人都在忽悠和误导我。”张德明这样告诉记者。。

对于事情的进展,尚法新闻将继续予以关注。(记者 杨轩)

来源:中国商报法治周刊

管理员

该内容暂无评论